福岡市内でも簡易宿所型民泊が解禁

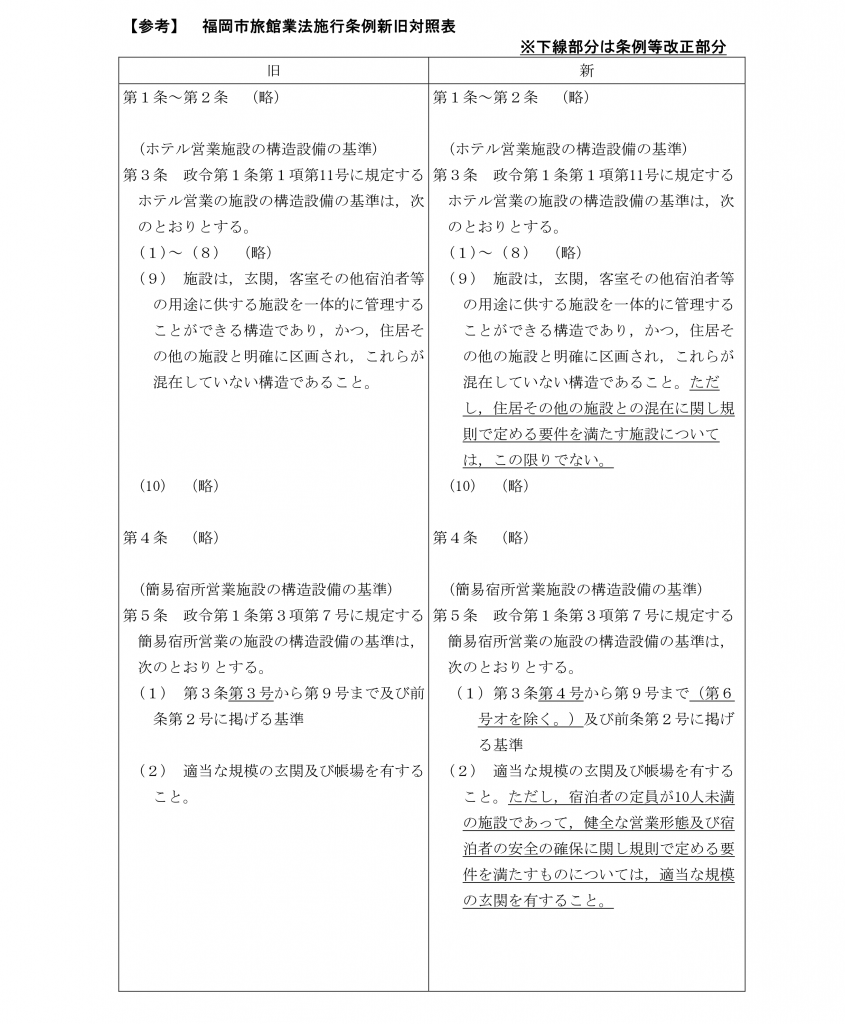

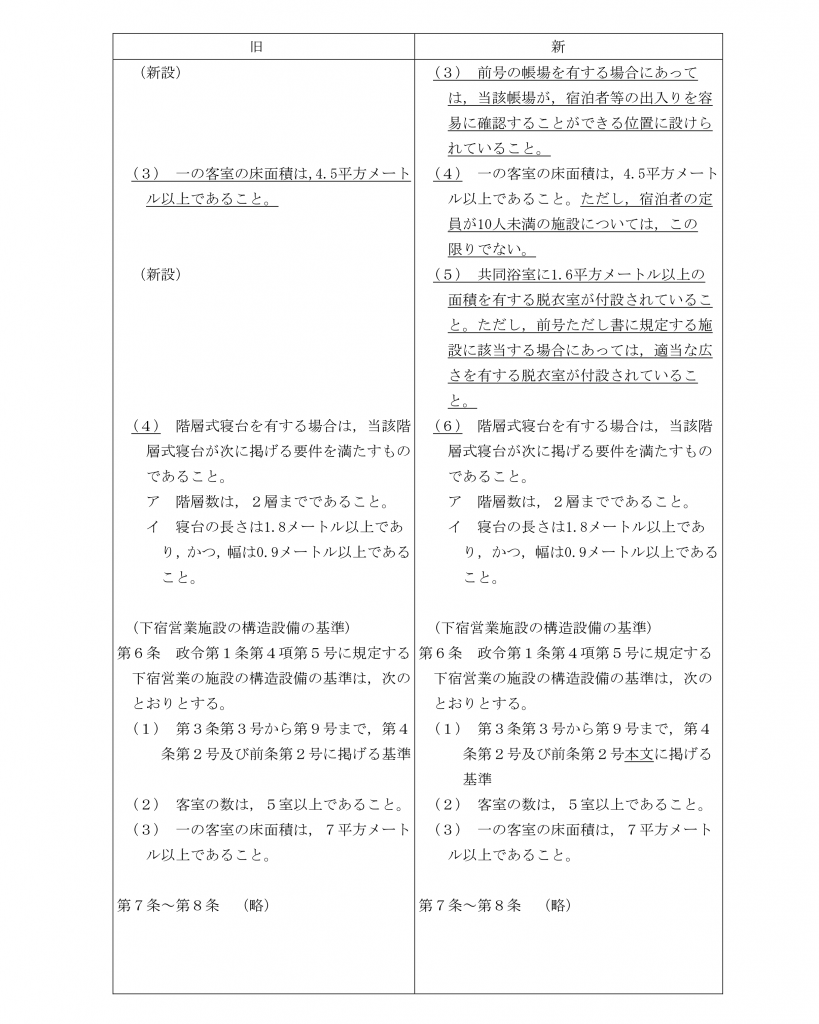

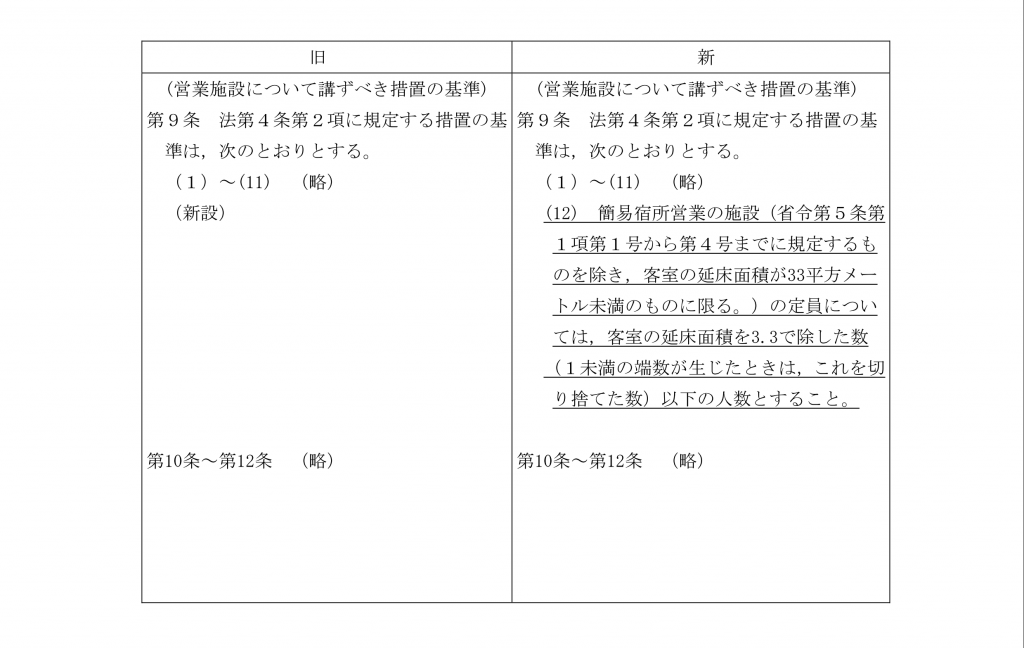

住宅の全部又は一部を活用したいわゆる「民泊サービス」の旅館業法の許可取得を促進するため、厚生労働省により旅館業法施行令等が改正されたことから、福岡市は「福岡市旅館業法施行条例」に規定する営業施設の構造設備の基準及び営業施設について講ずべき措置の基準の一部を改正しました。

この改正により、福岡市内でもマンション等を利用した簡易宿所型民泊の実施が可能になりました。

福岡市旅館業法施行条例の改正点

今回改正された点は以下のとおりです。

具体的な基準は「規則」による

今回改正された建物一体性に関する条文である第3条9項や玄関帳場の条文である第5条2項は、どちらも「規則で定める」と明記されています。したがって、同一の建物に住宅と簡易宿所の混在と認める場合や玄関帳場の代替措置を認める場合についての基準は、福岡市旅館業法施行条例の規則によって定められます。

9月の福岡市議会で条例は改正されましたが、細かい要件を定める「規則」は現在検討されている最中です。今回改正された「福岡市旅館業法施行条例」が施行される12月までには、「規則」も公表されることになります。なお、この「規則」は議会で成立する条例とは異なるもの(講学上の「行政立法」)なので、市議会で可決成立するものではありません。

「規則」の内容はパブリックコメントにヒントがある

現在、市役所の担当部局にて検討されている最中の「規則」ですが、簡易宿所型民泊を一刻もはやく開始したい民泊事業者にとっては、その内容が気になります。そこで、福岡市が制定予定の「規則」の内容を知る手がかりをお知らせします。

パブリックコメントで寄せられた意見に対する回答のうち、「玄関帳場の設置規定,住居との混在の禁止規定に関すること」の中に「規則で定める」内容のヒントが記載されています。

玄関帳場の設置規定

玄関帳場設置規定について、市の考え方として以下の内容が記載されています。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]犯罪の発生や近隣住民とのトラブル等を防止する観点から,玄関帳場の代替機能を有する設備の整備及び緊急時の対応体制の整備を要件として義務付けることとします。 [/ip5_coloredbox]上記の回答を整理すると、玄関帳場が不要となる要件は以下のようになります。

[ip5_box size=”box–medium” title=”玄関帳場が不要となる要件” title_size=”” width=””]- 玄関帳場の代替機能を有する設備の整備

- 緊急時の対応体制の整備

この2つの要件は、旅館業法施行規則と同じ文言が使用されています。

[ip5_box size=”box–medium” title=”旅館業法施行規則第5条5項(抜粋)” title_size=”” width=””] ニ 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。ホ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

[/ip5_box]

したがって、今回改正された福岡市旅館業法施行条例の運用基準(要件)を具体的に解釈する指針としては、厚生労働省健康局長通知が参考になります。

[ip5_box size=”box–small” title=”玄関帳場等に代替する機能を有する設備” title_size=”” width=””]・玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。具体的には以下(1)から(3)の状態を指すこと。

(1) ビデオカメラ等を設置することにより、宿泊者の出入りの状況が確認できること。

(2) 管理事務所等において宿泊者と面接を行い、宿泊者名簿の記載を行うこと。

(3) 管理事務所等から旅館営業施設まで職員が宿泊者に付き添って案内し、職員が解錠のうえ、宿泊者に鍵を引き渡すこと。

(平成24年4月1日付け厚生労働省健康局長通知)

[/ip5_box]

「玄関帳場代替機能」で注意が必要なのは、(1)で挙げられている「ビデオカメラ等」による「確認」は「宿泊者の出入り」に限定されている点です。民泊事業者の立場としては、チェックイン自体をビデオカメラ等で実施したいと考えるでしょう。

しかし、チェックイン自体は(2)で「宿泊者と面接を行い」と規定されており、あくまで面談の直接性を担保することが求められています。

なお、上記の規定にかかわらずカメラによる自動チェックインが合法であるとしてリリースされた自動チェックイン機について、こちらの記事で検証しています。

[ip5_box size=”box–small” title=”緊急時における迅速な対応のための体制整備” title_size=”” width=””]・ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。具体的には以下(1)から(4)の状態を指すこと。

(1) 旅館営業施設と管理事務所等との間に通話機器が設置されていること。

(2) 旅館営業施設が管理事務所等から速やかに駆けつけることができる範囲であること。

(3) 宿泊者の安全等を確保するためのマニュアルを整備すること。

(4) 地方公共団体、防犯関係者、消防関係者、観光又は地域振興に取り組む関係者等が、状況の確認と情報交換を行う体制を構築すること。

(平成24年4月1日付け厚生労働省健康局長通知)

[/ip5_box]

「緊急時対応体制」で注意が必要なのは、「速やかに駆けつけることができる範囲」の解釈です。この点については、各地の条例でも具体的な基準が明記されたものは少なく、要項や審査基準などの内部的な基準によって行政指導がなされているのが現実です。

一例を挙げますと、京都市の京町家特例による代替措置では「速やかに」とは「20分以内」と解釈しています。ここでは、距離的な観点からの制限はありません。一方で、名古屋市の場合には「速やかに」とは「300メートル以内」と解釈しています。ここでは、駆けつけるまでの所要時間ではなく物理的な距離で制限しています。

福岡市の基準では所要時間の点から制限を行うのか距離の点で制限を行うのかは未定ですが、他の自治体の規定を参考にしながら基準を策定するとのことです。

住居との混在の禁止規定

住居との混在禁止規定について、市の考え方として以下の内容が記載されています。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]特に共同住宅においては,営業者が施設を営業の用に使用するための権利を有していることが,近隣住民とのトラブルを防止する観点から重要であることから,営業許可にあたっては賃貸借契約や管理規約に反していないことの確認を行うこととします。[/ip5_coloredbox]上記回答のポイントは,以下のように整理できます。

[ip5_box size=”box–medium” title=”共同住宅での許可要件” title_size=”” width=””]営業者が施設を営業の用に使用するための権利を有していること

- 賃貸借契約に反していないこと

- マンション管理規約に反していないこと

民泊事業における賃貸借契約の問題点は、「民泊許可セミナー基礎編」でも特に詳しく解説している点です。民泊事業を運営する上で、借地借家法や賃貸借契約に関する基本的は理解は必須です。

[ip5_box size=”box–medium” title=”民泊と賃貸借契約の問題点” title_size=”” width=””]- 用法違反=賃貸借契約の種類(事業用or住宅用)

- 無断転貸

- 近隣迷惑行為

マンション管理規約についても、当サイトで既に解説しています。この点も「民泊許可セミナー基礎編」で詳しく扱っているものです。

[ip5_button url=”https://xn--jpr947c4pa245g.com/law/%E6%B0%91%E6%B3%8A%E3%81%A8%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%80%8D/” color=”” size=”button–medium” width=”” target=”self” ]民泊とマンション管理規約についての問題点[/ip5_button]マンション管理規約については、専有部分の用途についてどのような規定がなされているか問題になります。集合住宅の場合には、区分所有者(分譲マンション等の所有者)が自由に利用できるものではありません。注意が必要です。

以上を踏まえると、住居との混在については「賃貸借契約物件」や「区分所有物件」で実施するのは現実的ではなく、一棟オーナーが賃貸物件と簡易宿所型民泊を混在させる方法が現実的であるといえます。福岡で民泊実施を検討されている方は、実績豊富は弊所へご相談ください。