旅館業法の許可(民泊許可)を得ない「ヤミ民泊」の摘発が続いていますが、ヤミ民泊業者だけでなくヤミ民泊のコンサルティングや運用代行を行っている業者も摘発され始めています。

[ip5_button url=”https://xn--jpr947c4pa245g.com/news/%E3%81%82%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%B0%91%E6%B3%8A%E9%81%8B%E7%94%A8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%8D%E3%81%8C%E6%91%98%E7%99%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81/” color=”” size=”button–small” width=”” target=”self” ]民泊運用代行業者摘発の記事はこちら[/ip5_button]特区民泊の届出や簡易宿所営業許可といった「民泊許可」を得ていないヤミ民泊は違法であることが明白です。しかし、民泊運用代行業者は「民泊運営者の責任で合法に実施」しているということを口実に、違法なヤミ民泊の運用代行を受託しています。

さらに、民泊が注目されるにつれて民泊運用代行業への参入も増え、各社の受託数も大幅に伸びているようです。民泊運用代行業者の中には多額の資金調達を実施し、他の業者と協業しながら事業を急速に拡大しているものもあります。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”ヤミ民泊はグレーゾーンという主張は支離滅裂” ]民泊運営代行業者の多くは、民泊新法が成立していない状況を指して、「民泊に関する法整備が進んでいないので,現在広まっている民泊スキームは法的にグレーである」との主張を展開しています。

しかし、民泊は「グレー」ではありません。法的には、「シロ」と「クロ」しかありません。すなわち、特区民泊や簡易宿所営業許可を取得すれば「シロ」であり、何の手続きもしなければ「クロ」です。

今回は、このような「民泊スキームは法的にグレー」との見解が支離滅裂であることを解説します。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”法が想定していないから旅館業法は適用されない??” ]日経新聞でも取り上げられ、民泊代行業界で最大手と言われている「株式会社 SQUEEZE」は、自社が運営する民泊支援サービスである「Mister Suite」のサイトで、以下の様な支離滅裂な主張を掲示しています。

[ip5_box size=”box–large” title=”株式会社 SQUEEZEの主張” title_size=”” width=””] Q. Airbnbなどホームシェア(民泊)は、旅館業法に当たらないのですか?旅館業法に関しての弊社の見解としては、現在の旅館業法は自宅を時々貸し出している一般の人々のために設計されたものではなく、且つAirbnbのようなインターネットを利用した個人間のC to Cプラットフォームを想定したものではないという見解です。各保健所などの規程も確認いただきながら、最終的な運用のご判断はお客様にお任せしております。

[/ip5_box]

上記の見解を読解し、内容を考察してみましょう。以下の要素に分解できます。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]- 現在の旅館業法は自宅を時々貸し出している一般の人々のために設計されたものではない

- Airbnbのようなインターネットを利用した個人間のC to Cプラットフォームを想定したものではない

上記2つの要素は「かつ」で接続されており、現在の旅館業法は上記2つの要素が重複する部分であるとの主張です。上記の要素を個別に見てみましょう。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”ヤミ民泊を実施している者は「一般の人々」なのか?” ]上記主張では、民泊代行業者にヤミ民泊の運用代行を依頼する者が「一般の人々」だと定義していますが、果たしてそうでしょうか。「株式会社 SQUEEZE」が主張する「一般の人々」とは誰を指すのか、その趣旨は不明確ですが、旅館「業」法の制度設計(適用対象)について論じる文脈で使用されている語であるため、この「一般の人々」という語は「事業者」の対義語として使用されていると理解できます。すなわち、「一般の」とは「営業を行わない」の意味だと理解するのが合理的です。

以下では,「株式会社 SQUEEZE」は「一般」=「営業ではない」と主張しているとの理解を前提として考察をすすめます。

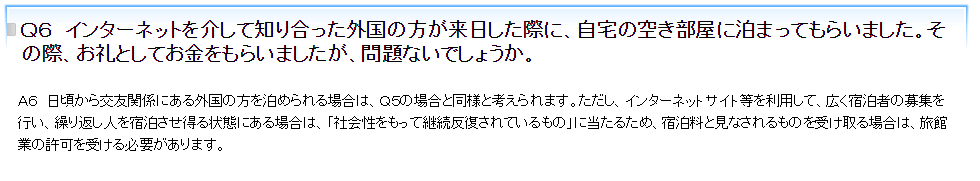

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”「営業」の判定基準は?” ]「営業」の意義については、厚生労働省の通達によって解釈基準が示されています。すなわち、「社会性をもって継続反復されている」場合には「営業」に当たります(厚生労働省平成27年7月1日事務連絡及び平成27年9月1日事務連絡、厚生労働省資料等参照)。

[ip5_box size=”box–large” title=”「営業」の定義” title_size=”” width=””] 旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」→「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるもの。

[/ip5_box]

「社会性」について

インターネット上の民泊サイトに掲載してゲストを募集する行為は「個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為」です。

すなわち、民泊サイトに掲載してゲストを募集する行為は「社会性」があります。

「反復継続」について

また、運用の代行を依頼する必要があるほど頻繁にゲストが宿泊するのであれば、「反復継続」しているといえます。反復継続するほど頻繁でなければ自身で運用すれば良いからです。

「営業」に該当する

したがって、「株式会社 SQUEEZE」をはじめとした民泊運用代行業者が依頼を受けるヤミ民泊は「社会性をもって継続反復されているもの」といえるため、「営業」に該当します。

なお、「業」の解釈論については刑法でも典型的な論点です。刑法の「業」についても、最高裁の判例法理では「反復継続の意思」を判断基準としています。旅館業法は無許可営業について罰則を設けており、その限りにおいては刑事法の性質を持っています。したがって、旅館業法の適用対象について考察する際には、刑法の判例理論も考慮するのが合理的です。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”ヤミ民泊実施者は「一般の人」ではない” ]上記の通り、運用代行業者に運用を委託するような頻度でゲストを宿泊させるようなヤミ民泊オーナーは「旅館業」にあたります。「営業」を実施しているのですから、「一般の人」ではありません。

よって、「株式会社 SQUEEZE」が主張する要件のうち「一般の人々のために設計」の部分は理由となりません。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”旅館業法の想定” ]「株式会社 SQUEEZE」は旅館業法の想定についても言及しています。そこで、旅館業法の条文を見てみましょう。

近年制定される法律では、「目的規定」又は「趣旨規定」が第1条として置かれることが一般的です。旅館業法においても、第1条に目的規定が置かれています。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]旅館業法第1条この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。[/ip5_coloredbox]

この条文では、旅館業法の直接的な目的だけでなく、究極的に大きな公益の実現に資することを示しています。すなわち、「もって」の前は直接的な目的です。一方で、「もって」の後が旅館業法の目指す究極的に大きな公益です(「究極目的」)。

この条文を整理してみましょう。

[ip5_box size=”box–large” title=”旅館業法の直接目的” title_size=”” width=””]- 旅館業の健全な発達を図る。

- 旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進する。

[/ip5_box]

公衆衛生及び国民生活の向上に寄与する。

[/ip5_box]上記の3つが、旅館業法が制定された目的です。ここでは「利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供」とあることから、旅行代理店を介さずゲストとホストが直接やりとりするairbnbのようなプラットフォームも「高度化及び多様化」の一形態と評価できます。

したがって、旅館業法は制定当時には考えられなかったような需要形態に対して同法の適法を排除する趣旨ではないと解されます。

よって、airbnbなどを利用した形態についても旅館業法は当然に適用されます。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”民泊代行業者の主張は支離滅裂” ]以上より、「株式会社 SQUEEZE」が展開する「旅館業法に関しての弊社の見解としては、現在の旅館業法は自宅を時々貸し出している一般の人々のために設計されたものではなく、且つAirbnbのようなインターネットを利用した個人間のC to Cプラットフォームを想定したものではないという見解」は妥当ではありません。

厚生労働省も当職と同様の見解であり、厚生労働省サイトのQ&Aにも「株式会社 SQUEEZE」の見解を全面的に否定する回答が掲載されています。

「株式会社 SQUEEZE」は日経新聞をはじめ各種メディアにも取り上げられており、業界最大手と言われています。そのような会社が上記のごとく支離滅裂な主張を展開しているので、ヤミ民泊業界に与える影響も甚大です。「株式会社 SQUEEZE」と同様に「法律が無いからヤミ民泊はグレー」という支離滅裂な見解を振りかざすヤミ民泊関係者が多数います。

そこで、「株式会社 SQUEEZE」の広報担当者にメールで問い合わせをしてみました。

真摯に受け止めて、検討させていただきます。[/ip5_coloredbox]

民泊に関して、法的には「シロ」と「クロ」しかありません。すなわち、特区民泊や簡易宿所営業許可を取得すれば「シロ」であり、何の手続きもしなければ「クロ」です。

民泊に関する法整備が進んでいないのであれば、既存の法体系に従って営業するのが当然です。このような当然のことも理解できないような、コンプライアンス意識の低すぎる業者が多すぎます。弊社にも多くの運営代行業者から問い合わせがありますが、その大多数は「民泊はグレー」と主張しています。その度に、民泊営業には「シロ」と「クロ」しか無いと説明しますが、耳が痛い話は聞きたくないのか音信不通になる会社もあります。

民泊事業に関心を持っていらっしゃる方は、くれぐれも悪質な運営代行業者が主張する違法は「グレー民泊」に手を染めないように気をつけてください。