毎日新聞の記事で「集合住宅内『認めぬ』 京都市長が明言」との記事が掲載され、民泊業界に激震が走っています。しかし、当該記事のタイトルはミスリーディングであり、誤解を招くものです。この見出しは誤報です。記事の中身を読んでも、「集合住宅内では認めない」とは書いてありません。PVを稼ぐためにショッキングな見出しをつけたもので、バイラルメディア顔負けの「姑息な手法」です。

今回は、京都市が公開した資料も引用しながら、京都市の考え方を解説します。

今回は、京都市が公開した資料も引用しながら、京都市の考え方を解説します。

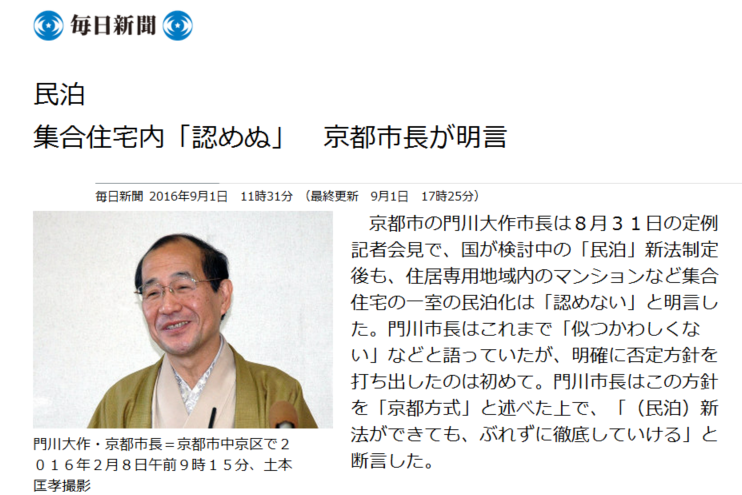

京都市の門川大作市長は8月31日の定例記者会見で、国が検討中の「民泊」新法制定後も、住居専用地域内のマンションなど集合住宅の一室の民泊化は「認めない」と明言した。門川市長はこれまで「似つかわしくない」などと語っていたが、明確に否定方針を打ち出したのは初めて。門川市長はこの方針を「京都方式」と述べた上で、「(民泊)新法ができても、ぶれずに徹底していける」と断言した。

毎日新聞2016年9月1日

[/ip5_coloredbox] [ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”市長の発言を正確に分析すると” ]上記記事のタイトルでは、「京都市長が(記者会見で)集合住宅の中では民泊を認めないと明言した」という趣旨が読み取れます。しかし、記事の内容によれば京都市長はそのような発言はしていません。

記事の中から当該部分を抜き出してみます。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]国が検討中の「民泊」新法制定後も、住居専用地域内のマンションなど集合住宅の一室の民泊化は「認めない」と明言した。

[/ip5_coloredbox]上記発言を分解すると、以下の要素に分かれます。

[ip5_box size=”box–large” title=”京都市長の発言ポイント” title_size=”” width=””]- 住居専用地域内の

- (マンションなど)集合住宅の

- 一室

の民泊化は「認めない」

[/ip5_box]この中で特に重要なのは、1.住居専用地域内という点です。「住居専用地域」とは用途地域のカテゴリーで、さらに細かく分けると「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」があります。

上記のうち、第一種低層住居専用地域は特に厳しく、いわゆる閑静な住宅街の地域です。この第一種低層住居専用地域では、住宅併設でなければコンビニも建設できませんでした。コンビニが建設できないような地域に宿泊施設が建てられないのは当然といえます。

[ip5_button url=”https://xn--jpr947c4pa245g.com/law/%E6%B0%91%E6%B3%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6/” color=”” size=”button–small” width=”” target=”self” ]用途地域について詳しくはこちら[/ip5_button] [ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”「集合住宅内で認めない」わけではない” ]さきほど京都市長の発言を分解して分かったように、京都市長は「住居専用地域内」の「集合住宅」で民泊を認めないと発言しています。この発言を反対解釈すれば,「住居専用地域」以外の地域では民泊を禁止しないし「住居専用地域内」でも集合住宅でなければ民泊を禁止しないことになります。

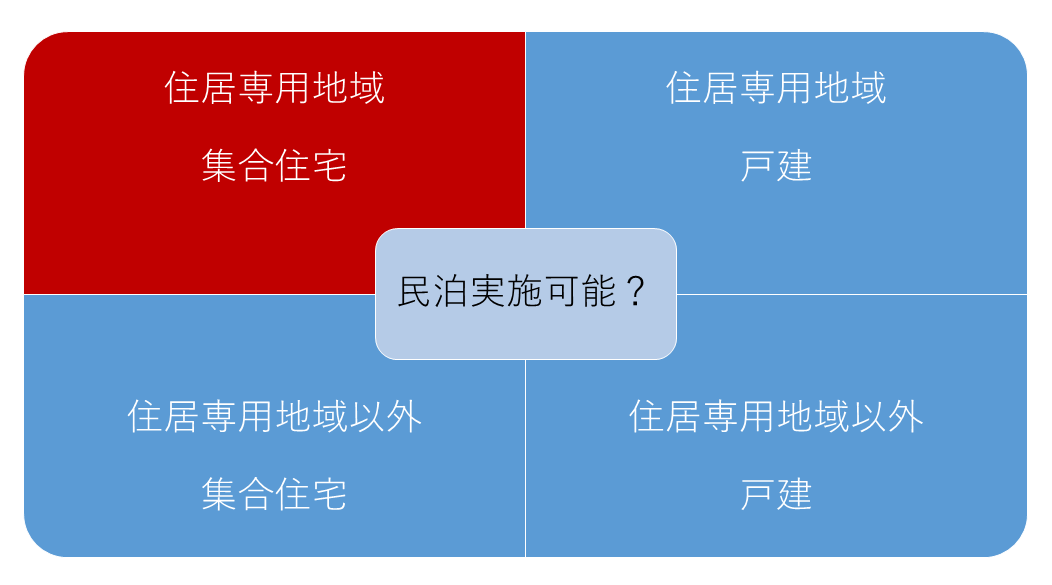

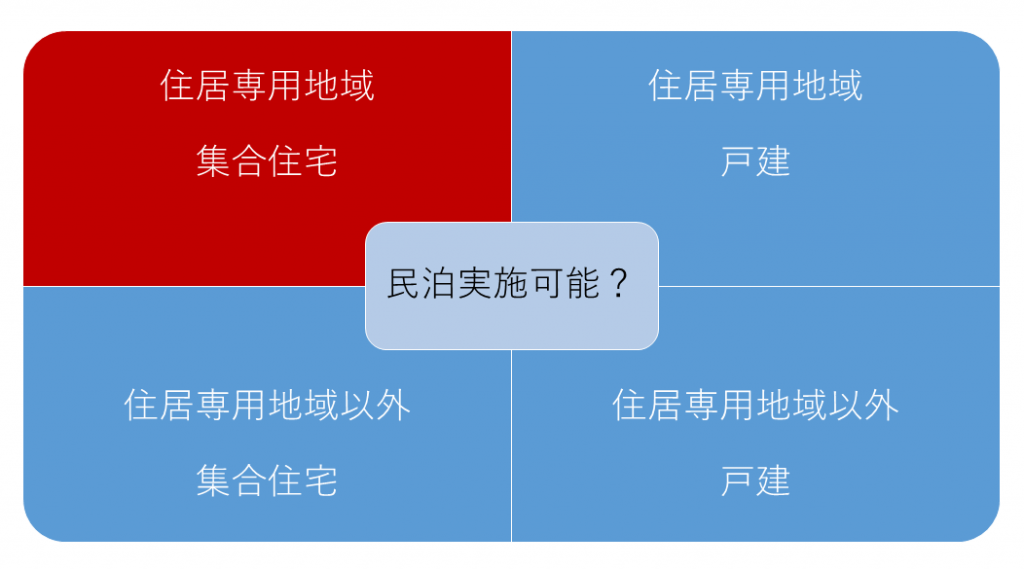

この点を図示すると以下のようになります。

図で示したように、地域について「住居専用地域」「住居専用地域以外」と建物について「集合住宅」「戸建」と単純にカテゴリー分けを行い、各要素を合わせた4セグメントに分けられます。今回の京都市長記者会見では、赤い部分について民泊を認めないと発言したに過ぎません。住居専用地域以外の集合住宅では民泊が認められる余地があることはもとより、戸建については禁止すると言っていません。

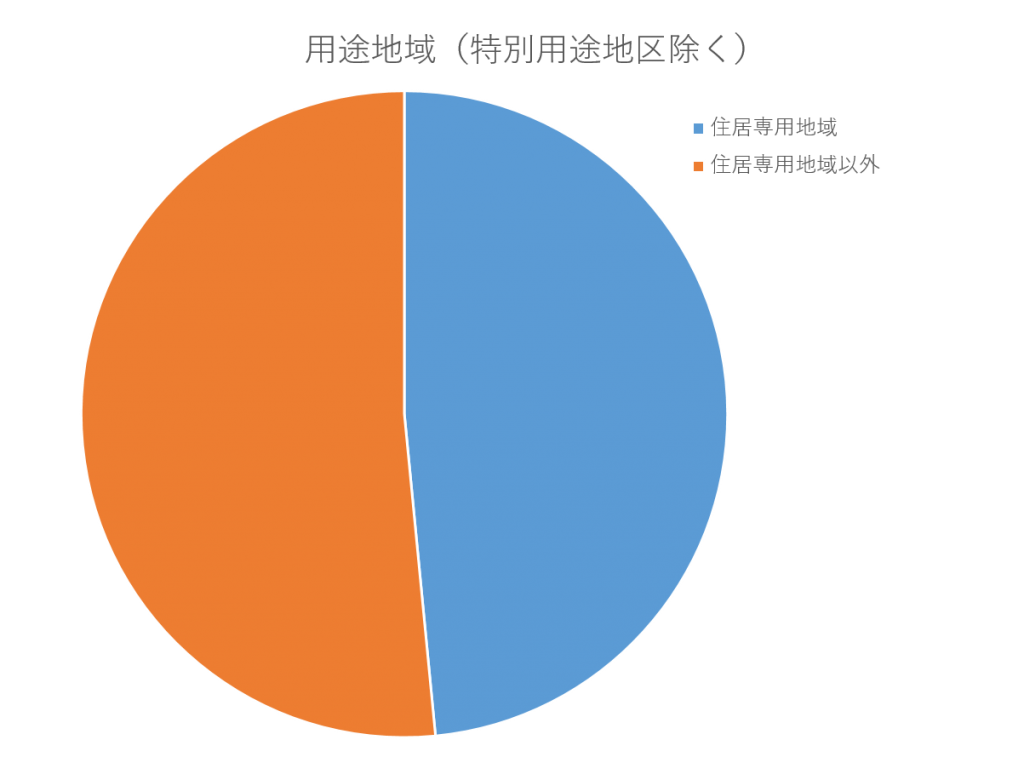

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”住居専用地域は広いのか?” ]次に、住居専用地域と住居専用地域以外の面積比を見てみます。

| 第一種低層住居専用地域 | 3,550ha | 23.7%(用途地域面積に対する比率) |

| 第二種低層住居専用地域 | 21ha | 0.1% 〃 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 2,356ha | 15.7% 〃 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 713ha | 4.7% 〃 |

| 第一種住居地域 | 1,782ha | 11.9% 〃 |

| 第二種住居地域 | 1,274ha | 8.5% 〃 |

| 準住居地域 | 97ha | 0.6% 〃 |

| 近隣商業地域 | 959ha | 6.4% 〃 |

| 商業地域 | 1,008ha | 6.8% 〃 |

| 準工業地域 | 1,873ha | 12.5% 〃 |

| 工業地域 | 1,286ha | 8.6% 〃 |

| 工業専用地域 | 68ha | 0.5% 〃 |

京都市情報館より引用

円グラフにすると以下のとおりです。

住居専用地域は、市内全域で見ても面積としては半分以下です。さらに、民泊で人気が高い地域は京都市の中心部であり、商業地域や近隣商業地域が大部分を占めています。

住居専用地域は、市内全域で見ても面積としては半分以下です。さらに、民泊で人気が高い地域は京都市の中心部であり、商業地域や近隣商業地域が大部分を占めています。

したがって、「住居専用地域」の「集合住宅」で民泊を認めないからといって、京都市は民泊新法による民泊を締め出そうとしているとは評価できません。むしろ、住宅街として平穏を保つべき地域には宿泊施設は認めないという合理的な政策だと思われます。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”住居専用地域以外で禁止する予定もなし” ]

では、民泊新法が制定された後に、京都市が突如として住居専用地域以外でも民泊を禁止する可能性はあるのでしょうか。この点については、京都市が発表した「京都市宿泊施設拡充・誘致方針 (仮称)素案」に記載されています。

上記の素案によれば、「『民泊』新法の詳細が判明した後,本市における具体的取組について検討を進めていく」とのことです。そして、その取組においては「宿泊客と周辺住民の安心・安全の確保及び周辺住民の生活環境との調和を図」ることを目指すようです。

住居専用地域においては住民の生活環境を守る必要がありますが、商業地域や近隣商業地域においては住民の生活環境確保の必要性はあまり高くありません。したがって、上記の素案を鑑みても京都市が商業地域等で民泊を禁止する可能性は低いと考えられます。

[ip5_heading type=”h2″ style=”subheader–large” title=”条例で禁止できるのか?” ]今回の新聞記事を受けて、「法律で解禁される予定の民泊を、京都市が独自で禁止なんか出来るのか?」という趣旨の質問を複数いただきました。この点についても言及したいと思います。

[ip5_heading type=”h3″ style=”subheader–medium” title=”憲法94条で規定されている” ]上記の疑問に対する回答を検討するため、憲法94条をおさらいしましょう。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

[/ip5_coloredbox]憲法94条によれば、地方公共団体は「法律の範囲内」で条例を制定することができます。京都市も地方公共団体ですので、「京都市も法律の範囲内で条例を制定することができる」ということになります。

[ip5_heading type=”h3″ style=”subheader–medium” title=”上乗せ条例” ]次に、民泊新法で解禁されたのに、あえて禁止するのは「法律の範囲内」と言えるかが問題となります。この点は、上乗せ条例の論点です。

[ip5_button url=”https://xn--jpr947c4pa245g.com/law/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%81%A6%E3%82%82%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%8C%E8%A8%B1%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84/” color=”” size=”button–small” width=”” target=”self” ]上乗せ条例についてはこちら[/ip5_button]厚生労働省と観光庁が合同で設置していた検討会の最終報告書である「『民泊サービス』の制度設計のあり方について」でも、以下のように論じられています。

[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]「住宅」として扱い得るような「一定の要件」が設定されることを前提に、住居専用地域でも実施可能とすべきである(ただし、地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能)。

「民泊サービス」のあり方に関する検討会最終報告書(案) 6ページ

[/ip5_coloredbox]上記の報告書は民泊新法の骨子となるものです。この報告書でも上記のように「地域の実情に応」じた条例規制を前提としており、京都市が上乗せ条例を制定するのは想定の範囲内です。