「この物件で民泊を始めたい」と思っても、実は法律上、民泊(旅館業)ができない地域があることをご存じでしょうか?

法律上、民泊(旅館業)ができない地域がある

マンションや一戸建てを購入してから「ここでは民泊許可(旅館業営業許可)が取れません」と言われて困ってしまう方が増えています。そこで今回は、民泊を始める前に必ず確認すべき「都市計画法」と「用途地域」について、わかりやすく解説します。

そもそも「都市計画」って何?

都市計画とは、街づくりのルールブックのようなものです(都市計画法第2条)。

住宅地、商業地、工業地などが無秩序に混在してしまうと、住環境が悪化したり、街の機能が低下したりします。そこで都市計画法という法律に基づいて、「この地域は住宅を中心にしよう」「この地域は商業施設を集めよう」といった計画的な街づくりが行われています。

この都市計画によって、建物の種類や高さ、大きさなどに制限がかけられているのです。

「市街化区域」「市街化調整区域」「未線引き区域」の違い

都市計画区域は、大きく3つに分けられています(都市計画法第7条)。

市街化区域

すでに街として発展している、またはこれから発展させる地域です。道路や公園、下水道などのインフラを積極的に整備し、住宅や商業施設を建てることが推奨されています。

市街化区域については、必ず用途地域を定めなければなりません(都市計画法第13条第1項第7号)。

市街化調整区域

逆に、農地や自然環境を守るために、街の発展を抑える地域です。原則として住宅や商業施設を新しく建てることは制限されています。

市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません(都市計画法第13条第1項第7号)。市街化を抑制する区域のため、用途地域による詳細な土地利用規制は行われないのです。

未線引き区域(非線引き区域)

市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)がされていない区域です。主に地方都市や郊外に多く見られます。

未線引き区域については、用途地域を定めることができますが、必ずしも定めなければならないわけではありません(都市計画法第13条第1項第7号)。実際には、中心市街地など一定の区域にのみ用途地域が指定され、その他の区域は用途地域の指定がないという場合が多くあります。

未線引き区域では、用途地域の指定の有無にかかわらず、民泊を実施することが可能です。ただし、後述する建築基準法の用途制限には注意が必要です。

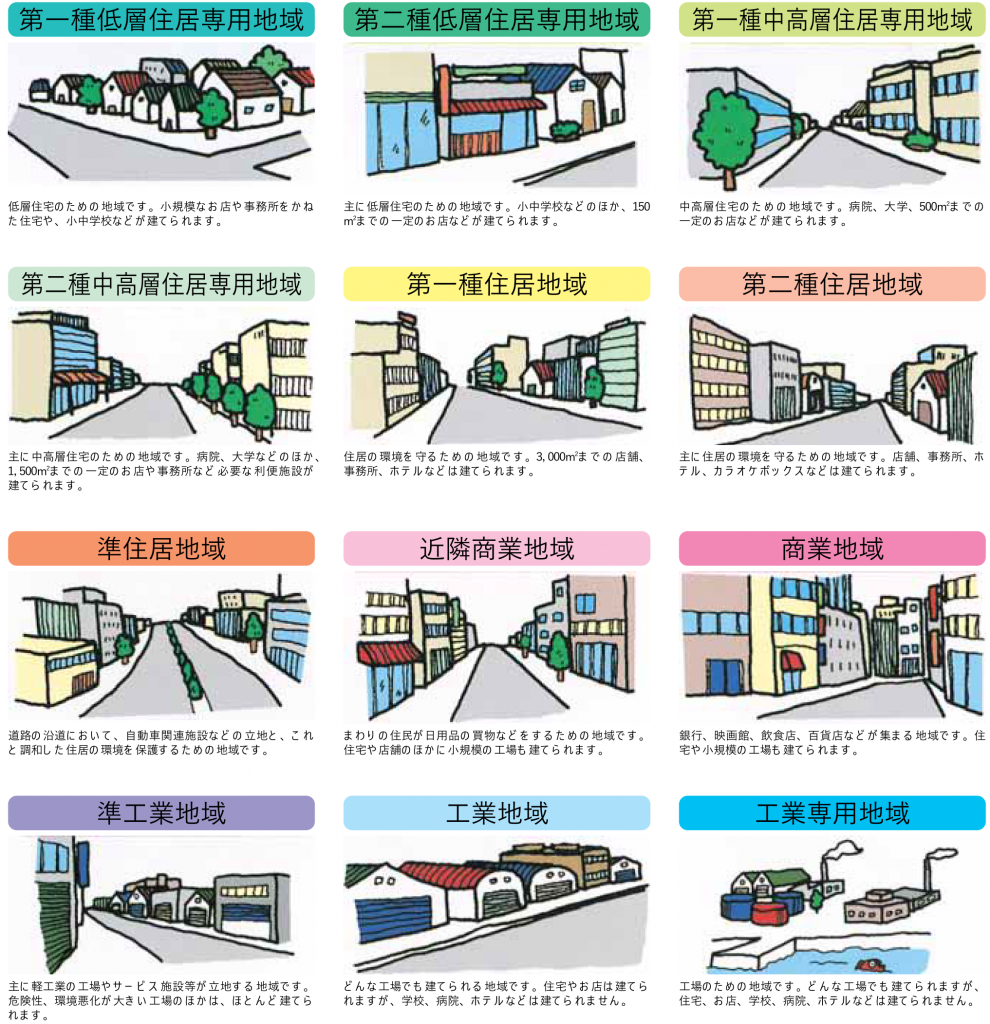

用途地域とは?12種類のエリア分け

用途地域が指定されている区域では、「用途地域」という12種類のエリア分けがされています(都市計画法第8条・第9条)。

用途地域とは?

用途地域とは、その土地をどんな目的で使うかを定めたルールです。例えば:

- 静かな住宅地として守りたいエリア

- お店が集まる商業エリア

- 工場が建てられるエリア

このように、地域の性格に応じて12種類に分類され、それぞれ建てられる建物の種類が決められています。

12種類の用途地域

用途地域は大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、全部で12種類あります:

【住居系】

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

【商業系】

- 近隣商業地域

- 商業地域

【工業系】

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

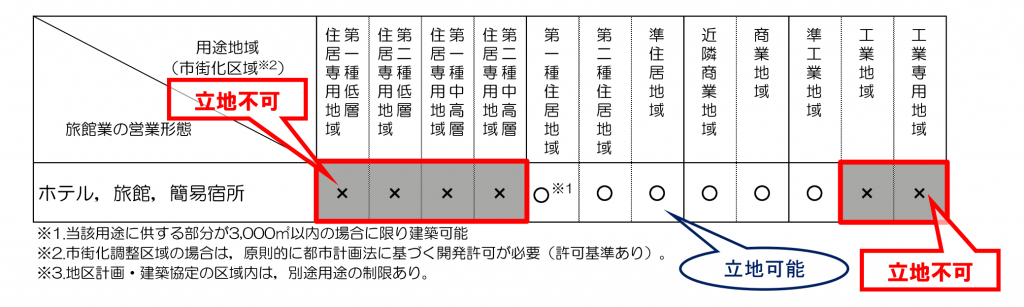

民泊(旅館業)ができるのはどの区域?

用途地域が指定されている区域では、各用途地域で建築できる建物の種類が建築基準法第48条と別表第二で詳しく規定されています。これが最重要条文です。

旅館業(宿泊施設)が認められている用途地域

以下の用途地域では旅館業が可能です:

- 第一種住居地域(建築基準法第48条第5項、別表第二(ほ)項):3,000㎡以下のホテル・旅館に限り可能

- 第二種住居地域(建築基準法第48条第6項、別表第二(へ)項):制限なく可能

- 準住居地域(建築基準法第48条第7項、別表第二(と)項):制限なく可能

- 近隣商業地域(建築基準法第48条第8項、別表第二(ち)項):制限なく可能

- 商業地域(建築基準法第48条第9項、別表第二(り)項):制限なく可能

- 準工業地域(建築基準法第48条第10項、別表第二(ぬ)項):制限なく可能

旅館業(宿泊施設)が認められていない用途地域

以下のような「閑静な住宅街」では、原則として旅館業の営業はできません:

- 第一種低層住居専用地域(建築基準法第48条第1項、別表第二(い)項):不可

- 第二種低層住居専用地域(建築基準法第48条第2項、別表第二(ろ)項):不可

- 第一種中高層住居専用地域(建築基準法第48条第3項、別表第二(は)項):不可

- 第二種中高層住居専用地域(建築基準法第48条第4項、別表第二(に)項):不可

- 工業地域(建築基準法第48条第11項、別表第二(る)項):不可

- 工業専用地域(建築基準法第48条第12項、別表第二(を)項):不可

| 住居系 | 住居専用地域 | 第一種低層住居専用地域 |

| 第二種低層住居専用地域 | ||

| 第一種中高層住居専用地域 | ||

| 第二種中高層住居専用地域 | ||

| 住居地域 | 第一種住居地域 | |

| 第二種住居地域 | ||

| 準住居地域 | ||

| 商業系 | 近隣商業地域 | |

| 商業地域 | ||

| 工業系 | 準工業地域 | |

| 工業地域 | ||

| 工業専用地域 | ||

つまり、「高級住宅街」や「静かな住宅地」と呼ばれる地域では、民泊は基本的にできないということです。

ただし、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊については、建築基準法上「住宅」として扱われるため、住居専用地域でも実施することが可能です(年間営業日数180日以内という制限あり)。

用途地域の指定がない区域では?

用途地域の指定がない区域(無指定区域)では、建築基準法第48条の用途制限は適用されません。

建築基準法第48条は「用途地域内における」建築物の制限を規定しているため、用途地域が指定されていない区域では、この条文による用途制限を受けません。したがって、未線引き区域で用途地域の指定がない場所でも、用途の観点からは旅館業が可能です。

ただし、以下の基準は満たす必要があります:

- 建築基準法の防火・避難規定

- 建蔽率・容積率などの制限

- 旅館業法の構造設備基準

- 消防法の規制

- 自治体の条例

物件選びは慎重に!確認すべき3つのステップ

「いい物件を見つけた!」と思って購入したものの、実は民泊ができない地域だった…というケースが後を絶ちません。

物件を購入する前に、必ず以下の順序で確認しましょう

ステップ1:都市計画区域の区分を確認

まず、物件の所在地が以下のどれに該当するかを確認します(都市計画法第7条):

- 市街化区域

- 市街化調整区域

- 未線引き区域

市街化調整区域の場合、開発行為が厳しく制限されているため、民泊は原則として困難です。

ステップ2:用途地域の指定の有無と種類を確認

次に、用途地域の指定状況を確認します(都市計画法第13条第1項第7号)。

【市街化区域の場合】

- 用途地域は必ず指定されています

- 確認事項:用途地域の種類(12種類のうちどれか)

- 判断基準:建築基準法第48条・別表第二に基づいて旅館業が可能かどうかを判断

【未線引き区域の場合】

- 用途地域は指定されている場合とされていない場合があります

- 用途地域の指定がある場合:建築基準法第48条・別表第二に基づいて旅館業が可能かどうかを判断

- 用途地域の指定がない場合:建築基準法第48条の用途制限は受けないため、用途の観点からは旅館業が可能

【市街化調整区域の場合】

- 用途地域は原則として指定されていません

- 開発行為が厳しく制限されているため、民泊は原則として困難

ステップ3:建築基準法・消防法の基準を確認

用途の観点で旅館業が可能であっても、建物自体が建築基準法や消防法の基準を満たしている必要があります。防火・避難設備などの具体的な要件を確認します。

これらの確認には専門知識が必要です。市区町村の都市計画課や建築指導課で確認できますが、民泊専門の行政書士に相談すると、法的なアドバイスだけでなく、収益性の観点からも総合的な判断が可能です。

物件購入後に「やっぱり民泊できませんでした」とならないよう、事前の確認を徹底しましょう。