旅館業法における客室面積の基準と算定方法

旅館業法に基づく営業許可を取得するためには、法令に定められた基準を満たす必要があります。本稿では、客室の定員計画において重要となる客室面積の基準について、最新の法令改正と自治体の運用実態を踏まえて解説します。

特区民泊の面積については以下のページをご確認ください。

客室面積に関する2つの概念

客室面積の基準には、以下の2つの概念があります:

合計床面積:寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積の合計有効面積:寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積の合計

1. 構造部分の合計床面積

寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積を指します。旅館業法施行令で定められている現行基準です。

客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たって宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。

【旅館業法施行令】第1条第1項第1号

2. 客室の有効面積(自治体独自基準)

有効面積:寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積の合計

平成30年の旅館業法令改正により「有効面積」の概念は廃止されましたが、一部の自治体では条例により独自に「有効面積」の基準を設けています。ただし、近年この基準を採用する自治体は減少傾向にあります。

面積算定の基本原則:内法(うちのり)計算

旅館業法における面積算定は、建築基準法の「壁芯」計算とは異なり、内法(内のり)で行います。

内法とは、柱や建具など厚みのあるものの内側を測る寸法です。対面する2つの部材の内側から内側までの距離を指します。旅館業法上の面積を算出する場合には、壁の内側と内側を測る内法計算で考えます。

- 内法とは:柱や壁などの内側から内側までを測る寸法

- 注意点:建築図面の床面積より実際の算定面積は小さくなります

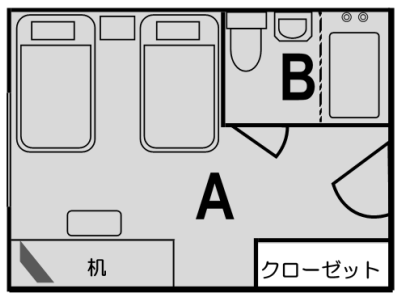

「構造部分の合計床面積」の算定

合計床面積とは、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積を指します。したがって、床の間など宿泊者が通常は立ち入らない部分は算定から除外します。

旅館業法における面積の算定に当たっては、建築で使用する壁芯のものとは異なり、内のりで算定します。建築図面の床面積とは算出方法が異なるので注意が必要です。構造部分の床面積は、建築図面の床面積よりも少なくなってしまいます。

右図の例では、塗りつぶしの部分(A+B)が構造部分の床面積の算定範囲になり、通常は立入らないクローゼット等の収納部分は合計床面積の算定からは除外されます。

算定に含める部分

- 寝室

- 浴室

- 便所

- 洗面所

- その他宿泊者が通常立ち入る部分

算定から除外する部分

- 床の間

- 壁面収納(クローゼット等)

- 宿泊者が通常立ち入らない部分

具体的な算定範囲については各自治体の規則等で定められていますが、その内容はほぼ同一です。東京都の場合、以下のように規定されています:

条例第七条第二号イに規定する一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。

【東京都旅館業法施行細則】第9条(構造部分の合計床面積)

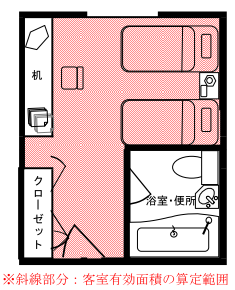

「客室の有効面積」の算定

有効面積を採用している自治体の例

旅館業に関する法令では「有効面積」の概念は廃止されましたが、各自治体の条例では「有効面積」の概念を条例等で定めた上で引き続き基準としている場合があります。

現在でも有効面積の概念を維持している自治体として、新宿区の例を紹介します:

条例第5条第1項第5号アの規定による1客室の有効部分の面積(以下「有効面積」という。)は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定するものとする。

【新宿区旅館業法施行条例施行規則】第11条(1客室の有効面積)

客室の有効部分の面積は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計して算定します。

寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の合計ですので、有効面積を算定する際には浴室の面積は含みません。

右図の例では、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分は、斜線の範囲になります。通常は人が立入らないクローゼット等の壁に造り付けの家具部分も除きます。この図は、法令改正前の中野区旅館業手引に記載されていた図です(現在の中野区では有効面積の概念を利用しません)。

旅館業に関する法令レベルでは「有効面積」の概念は廃止されましたが、上乗せ条例が制定されている自治体では引き続き「有効面積」の概念に関する理解が必須となります。なお、民泊代行業者などのサイトでは間違った知識に基づいて解説してあるケースがほとんどなので、そのようなサイトを鵜呑みにしないように注意してください。

有効面積による定員規定

また、新宿区では、この有効面積に基づく定員規制も設けています:

法第4条第2項の規定により定める措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

【新宿区旅館業法施行条例】第5条(宿泊者の衛生に必要な措置の基準等)

(1)~(4) 略

(5) 客室には、次に掲げる営業の区分に応じ、それぞれに定める人数を超えて宿泊者を宿泊させないこと。

ア 旅館・ホテル営業及び下宿営業 規則で定めるところにより算定した1客室の有効部分の面積(以下「有効面積」という。)3平方メートルにつき1人

イ 簡易宿所営業 有効面積1.5平方メートルにつき1人

新宿区では有効面積3㎡あたり1人しか客室定員を認めませんが、旅館業法令上はこのような「一人あたりの有効面積規制」もありません。

新宿区では、条例によって一人あたり有効面積規制をいまだに上乗せしています。

有効面積と「窓面積」の規制

窓面積に関する規制

以前の旅館業法令では、有効面積に基づき客室の採光や換気用の窓の面積(有効面積の10分の1以上)も規定されていたため、既存建物については注意が必要でした。しかし、この点についても旅館業法令では数値規制が廃止されました。

法令改正により旅館業法令上の窓面積の数値規制は廃止されましたが、「有効面積」の概念を引き続き利用しているのと同様に、自治体によっては上乗せ条例により窓面積の数値規制を残している場合があります

新宿区の例

例えば新宿区のように、条例で独自基準を維持している自治体があります:

政令第1条第1項第8号の規定により定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

【新宿区旅館業法施行条例】第8条(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

(1)~(2) 略

(3) 客室は、次に掲げる基準を満たすこと。

ア 壁その他これに類する物により、他の客室及び廊下等から区画されること。

イ 1客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、政令第1条第1項第1号に規定する面積以上であること。

ウ 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、採光が十分に得られる規則で定める面積以上の広さの窓を有すること。

条例第8条第3号ウ(第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により定める面積は、有効面積の10分の1とする。

【新宿区旅館業法施行条例施行規則】第16条(採光窓の面積)

自治体による運用の違いと注意点

有効面積規定の現状

旅館業法令の改正により、国の法令レベルでは「有効面積」の概念は廃止されました。しかし、地方自治法に基づく条例制定権により、各自治体は独自の上乗せ基準を設けることができるため、現在でも一部の自治体では有効面積の概念を維持しています。

興味深いことに、この有効面積規定を採用する自治体は年々減少傾向にあります。多くの自治体が事務の簡素化や申請者の負担軽減を図るため、国の基準に合わせて有効面積規定を廃止し、構造部分の合計床面積のみを基準とする運用に移行しています。

現在も有効面積規定を維持している代表的な自治体としては、新宿区や墨田区などがあります。これらの自治体では、単に有効面積の算定を求めるだけでなく、その面積に基づいた定員規制(例:新宿区では3㎡につき1人)や、採光窓の面積規制(有効面積の10分の1以上)なども併せて規定しています。一方で、東京都内でも中野区のように、かつては有効面積の概念を用いていたものの、現在は廃止している自治体も増えています。

- 採用している自治体:新宿区、墨田区等(ただし減少傾向)

- 採用していない自治体:多くの自治体が構造部分の合計床面積のみを基準として運用

事前確認の重要性

このような自治体ごとの違いは、申請準備において大きな影響を及ぼします。例えば、有効面積の算定が必要な自治体では、浴室や便所を除いた面積での計算が必要となり、結果として宿泊定員が制限される可能性があります。また、窓面積の規制がある場合、既存建物では基準を満たせず、改修が必要となることもあります。

そのため、計画段階での確認事項として以下の点が重要です:

- 有効面積の要否:条例で有効面積を定めているか

- 算定範囲の詳細:何を含め、何を除外するか

- 窓面積規制:採光・換気の数値基準の有無

よくある誤解と注意事項

誤解1:全国一律の基準があると考える

旅館業法は国の法律ですが、実際の運用は各自治体の条例により大きく異なります。特に有効面積のような詳細な基準については、自治体独自の判断に委ねられている部分が大きく、隣接する自治体でも全く異なる基準を採用していることは珍しくありません。

誤解2:建築士の図面があれば問題ない

建築基準法における床面積は「壁芯」で算定されますが、旅館業法では「内法」での算定が必要です。この違いにより、同じ部屋でも面積が異なって計算されます。

さらに、建築士による旅館業営業許可申請書の作成は行政書士法違反となるため、建築の専門家であっても旅館業法の手続きには別途専門知識が必要となります。

誤解3:インターネット上の情報をそのまま適用できる

民泊代行業者等のウェブサイトには、古い法令に基づく情報や、特定の自治体の基準を一般化した誤った解説が散見されます。実際に保健所窓口では、こうした誤った情報を基に相談に来られた申請者が、担当官との話が全く噛み合わないという場面も少なくありません。

このような状況を踏まえると、旅館業営業許可申請においては、単に法令を読むだけでなく、各自治体の最新の運用実態を正確に把握することが不可欠となります。

実務上のポイント

- 最新の条例・規則の確認 各自治体の最新の条例・施行規則を必ず確認し、有効面積の規定の有無を把握する

- 保健所との事前相談 計画初期段階で管轄保健所と相談し、具体的な算定方法を確認する

- 専門家の活用 旅館業法に精通した行政書士に相談することで、適切な申請書類の作成が可能

まとめ

旅館業法における客室面積の基準は、法令改正により簡素化の方向にありますが、自治体独自の上乗せ基準により複雑な状況が続いています。特に有効面積の概念については、採用する自治体が減少傾向にあるものの、新宿区のように詳細な基準を維持している自治体も存在します。

このような自治体ごとの違いは、インターネット上の一般的な情報では把握しきれないため、申請を検討される際は、必ず最新の自治体条例を確認し、必要に応じて旅館業法に精通した行政書士のサポートを受けることをお勧めします。

【参考】

- 東京都福祉保健局「旅館業の手引」(令和6年版)

- 新宿区「旅館業のてびき」

- 墨田区「旅館業の手引き」

- 各自治体の旅館業法施行条例・施行規則