建築物の用途とは?

建築基準法で定めらてた「建築物の用途」

「建築物の用途」とは、その建築物の使い方を指します。建築基準法では建築物の用途に関する規定が設けられており、建築確認申請の際には、当該建物の主要用途を明記する必要があります。例えば、一般的な一軒家は建築基準法上の「住宅」に、マンションは建築基準法上の「共同住宅」に該当します。

映画館など多数の人が集う建築物や衛生上・防火上特に規制すべき建築物など、建築物のなかでも特殊な用途を持つ建築物を「特殊建築物」と呼びます(建築基準法第2条1項2号参照)。

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

2 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

建築基準法第2条

「民泊」はどの建築物の用途になる?

先ほど解説したとおり、一般的な住宅やマンションは建築基準法上の「住宅」や「共同住宅」に該当します。他方で、いわゆる「民泊」のように人を宿泊させる営業は「旅館業」であり、建築基準法上の「ホテル又は旅館」に該当します。

いわゆる「民泊」が旅館業に該当することについては、合法民泊の解説記事をご確認ください。

建築物の用途変更とは?

建築物の用途変更とは、建築物の用途を当初の用途から他の用途に変更することをいいます。例えば、「共同住宅」を「旅館」に変えることも、「旅館」を「共同住宅」に変えることも、いずれも用途変更となります。その際に、既存建築物が建築基準法に抵触し違反建築物となることがあります。

既存の建物の用途を変更して使用する場合には、建築基準法の規定に適合させるとともに、確認申請の手続きが必要となる場合があります。したがって、法的なチェックや手続きを専門家に依頼する必要があります。

用途変更が必要な場合

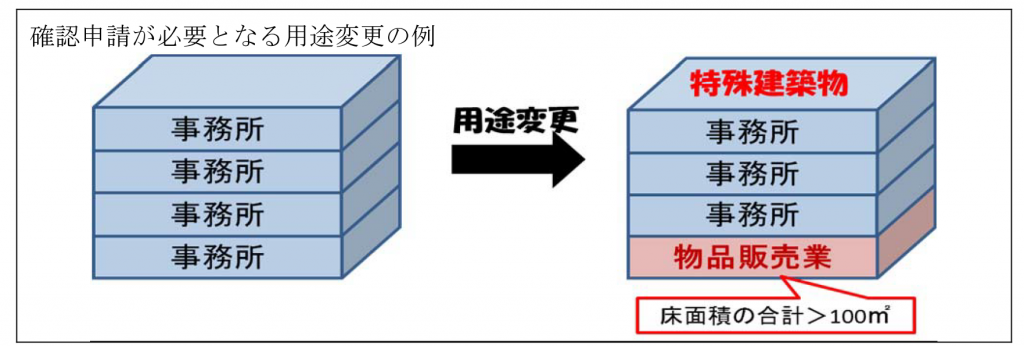

200㎡を超える場合

既存建築物の用途を変更して、200 ㎡を超える建築法第6条第1項第 1 号の特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要です(法第 87 条第 1 項)。

例えば、共同住宅だった200㎡を超える既存建築物を転用して簡易宿所型民泊施設にする場合には、用途変更の手続きが必要です。

建築基準法が適用される行為は「建築、大規模な修繕・模様替え」ですが、「用途変更」はこれらに含まれないので適用がないことになります。

しかし、用途の変更が自由に行えるとなると建築行為等の制限を課したことが意味を成しません。

そこで、建築基準法第87条は「用途変更」に対して建築行為等に関する一定の規定を準用することとしたものです。

なお、2019年以前は100㎡を超える場合に用途変更の手続きが必要でした。そのため、情報が古いサイトや書籍などでは「100㎡」と記載されていることがあるので注意してください。

特殊建築物とは

物販店舗、飲食店、旅館など不特定多数の者が利用する施設や、倉庫、自動車 車庫など災害の危険性がある施設を指します(建築基準法第 2 条第 2 号,同法第 6 条第 1 項第 1 号,同法別表第 1(い)欄)。

建築基準法第6条1項一号で規定されている、別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物は以下のものを指します。

劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

前述の通り、既存建築物の用途を変更して100 ㎡を超える特殊建築物とする場合は、用途変更の確認申請及び工事完了の届け出が必要です(法第 87 条第 1 項)。

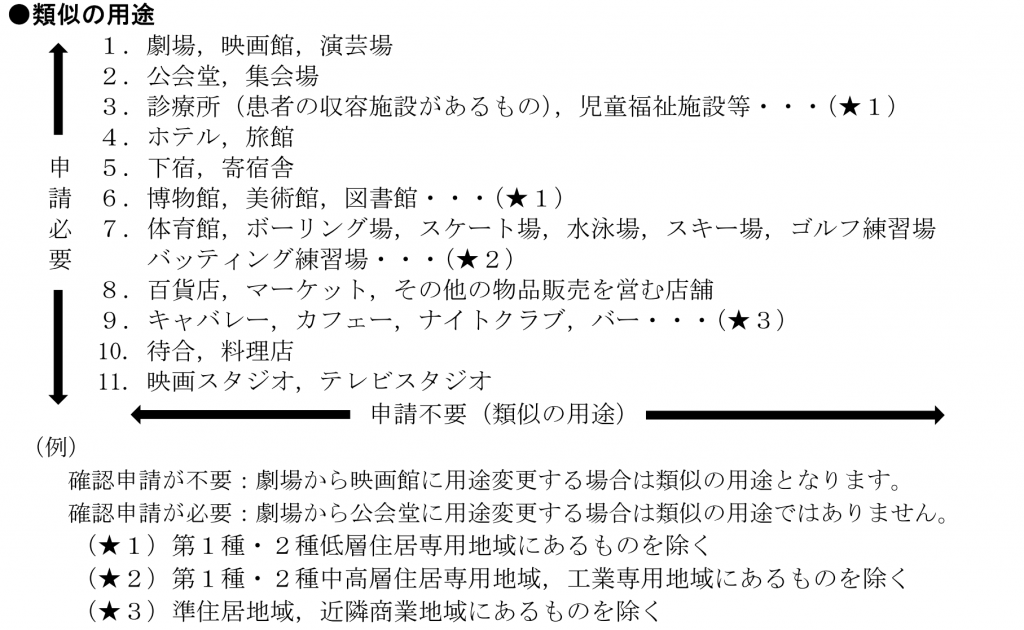

ただし,建築基準法施行令第 137 条の 18 で定める以下の各号内での「類似の用途」相互間は手続きは不要です。

なお、用途変更の確認申請が不要な場合も,法の規制は適用されます。 したがって、建築物は建築基準法に合致させる必要があります。

既存建築物全体の適法性担保が必要

100㎡以上の大規模な民泊を実施するために用途変更の手続きをすすめるには、既存建築物全体が適法に建築・維持されたものでなければいけません。既存建築物の用途変更は、当該既存建築物全体の適法性を前提とします。

既存建築物が適法であるかどうかは、

- 検査済証の交付を受けているか

- 建築後,改装や用途変更等で違反が生じていないか

を確認する必要があります。検査済証を受けていない場合や、受けていてもその後違反状態となっている場合は、その是正が必要となります。

用途変更部分の適法性担保も必要

用途規制

用途変更部分はその用途を現行法に適合させる必要があります (建築基準法第 87 条第 2 項)。例えば、第一種低層住居専用地域に旅館を建てることは出来ません。

規定適合

用途変更に伴い、これまで対象でなかった建築基準法上の規定が新たに対象となる場合は、その規定に適合させる必要があります(建築基準法第 8 条)。

平成9年9月1日以降に新築・増築された共同住宅は、建築基準法改正により共用部分の面積が容積不算入の扱いを受けている可能性が高くなっています。

そのため、「共同住宅」から「ホテル・旅館」に用途変更を行うと、共同住宅に適用されていた容積率の緩和が適用されなくなり、容積率の上限を超えることがあるので特に注意が必要です。

面積を算定する上での階段・共用廊下・エレベーターなどの取り扱いについては必ず専門家に御相談ください。

既存不適格建築物への現行規定の適用(既存遡及)

基本原則と例外

建築基準法第3条第2項により、既存不適格建築物は原則として現行規定の適用を受けません。これは「法不遡及の原則」に基づくものです。ただし、一定規模以上の増改築等を行う場合には、現行規定への適合が求められます。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

建築基準法第3条第2項

この条文により、建築時は適法であったが法改正等により現行基準に不適合となった建築物は「適法」な既存不適格建築物として保護されます。違反建築物とは明確に区別され、継続使用が認められる一方、増築等を行う際は遡及適用の対象となります。

既存不適格建築物への現行規定の遡及適用は、第3条第3項第3号・第4号により、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合に発生します。この原則に対し、建築物の有効活用を促進するため、第86条の7(全体計画認定制度)と政令で定める制限の緩和措置が設けられています。

既存遡及が適用される場合

法第87条による用途変更制度の基本構造

建築基準法第87条は、建築物の用途を変更する際の規制体系を定めた重要な条文です。

第1項では、建築物の用途を特殊建築物へ変更する場合の確認申請義務を規定しており、用途変更する部分の床面積が200㎡を超える場合に確認申請が必要となります。

第2項は、用途変更に対して法第24条、第27条、第28条、第35条から第35条の3まで、第36条等の規定を準用することを定めています。

第3項では、建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合、用途変更する部分について現行の建築基準法の規定が適用されることを規定しています。

第4項は、大規模建築物の用途変更に関する緩和措置を定めています。

なお、用途地域における建築物の用途制限については法第48条で規定されており、用途変更の面積にかかわらず適用されます。つまり、200㎡以下で確認申請が不要な場合でも、用途地域の制限には適合する必要があります。用途変更により建築物の使用実態が変わることで、防火・避難等に求められる安全性の水準も変化するため、これらの規定の適用が重要となります。

200㎡基準への変更とその実務的影響

用途変更における確認申請の要否を判断する基準面積は、2019年6月25日施行の改正(平成30年法律第67号)により、従来の100㎡超から200㎡超へと引き上げられました。この改正は、既存建築物の活用促進を目的としたもので、特に小規模な用途変更を行いやすくすることで、空き家や空き店舗の有効活用を図る狙いがあります。

200㎡以下の特殊建築物への用途変更が確認申請不要となったことで、手続き的な負担は大幅に軽減されました。例えば、住宅や小規模な事務所を宿泊施設に転用する場合、確認申請手続きを経ることなく用途変更が可能となります。

ただし、確認申請が不要であっても、建築基準法への適合性を確保する義務は免除されないため、建築主は自己の責任において法適合性を確保する必要があります。

類似用途間の変更における特例措置

建築基準法施行令第137条の18は、用途変更において確認申請が不要となる「類似用途」のグループを定めています。例えば、劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場は相互に類似用途として扱われ、これらの間での用途変更は床面積にかかわらず確認申請が不要です。同様に、病院と診療所(患者の収容施設を有するもの)、児童福祉施設等の相互間、またホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎等の相互間も類似用途として扱われます。この規定により、用途の性質が類似し、求められる安全性能が近い建築物間での転用が促進されています。

一方、令第137条の19は、既存不適格建築物が増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際に用途変更を伴う場合の緩和措置を規定しています。具体的には、政令で定める類似の用途間での変更であれば、既存部分を現行の防火・避難規定に適合させなくてもよいとする特例です。

この規定により、既存不適格建築物であっても、一定の条件下で用途変更を伴う改修工事が可能となります。

ただし、この場合の類似用途の範囲は令第137条の18よりも限定的であり、適用にあたっては個別の検討が必要です。

これらの制度は、既存建築物の有効活用と安全性確保のバランスを図るための重要な仕組みとなっています。

2025年施行の最新改正動向

4号特例の見直しによる根本的変化

2025年4月1日施行の改正により、従来の建築確認体系が根本的に変更されます。

新制度の建築物区分

- 新2号建築物:木造2階建て・延床面積200㎡超、又は木造3階建て以上→構造審査必須

- 新3号建築物:木造平屋建て・延床面積200㎡以下(都市計画区域等外)→構造規定の審査省略

- 新4号建築物:木造平屋建て・延床面積200㎡以下(都市計画区域等内)→構造関係規定の一部審査省略

既存不適格建築物への影響

従来構造審査が省略されていた建築物の改修時も、新2号建築物に該当する場合は構造計算書等の提出が必要となり、実務上の対応が急務です。特に、これまで4号特例により構造計算書の提出が不要だった木造2階建て住宅等の増改築において、大きな制度変更となります。

省エネ基準適合義務の全面化

原則すべての新築建築物に省エネ基準適合が義務化されます。

ただし、増改築時は増改築部分のみの省エネ基準適合で足り、建築物全体の適合は不要とする合理化措置により、既存建築物の改修促進を図っています。

デジタル化の加速

2025年4月から国土交通省による共通システム(電子申請システム)が提供開始され、電子化率は既に56%に達しています。

用途変更はコストがかかる

以上の通り、既存建築物の用途変更は時間や金銭的なコストがかかります。用途変更を前提とした民泊事業を検討されている方は、用途変更のコストを踏まえて工程表を作成する必要があります。

完了検査を受けていない場合でも用途変更は可能

完了検査を受けていないため、建築物の用途変更が出来ないのではないかとの相談を数多くいただきます。

この場合には、指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査適合状況調査を実施することにより用途変更を行うことが可能な場合もあります。建築時に発生した書類を可能な限り揃えてご相談ください。担当の建築士を交えて、建築基準法上の用途変更や旅館業許可申請が可能か否か調査いたします。

弊所では、建築士やリフォーム業者と協働して、全ての用途変更手続きにワンストップで対応しています。用途変更を検討されている方は是非ご相談ください。

消防法施行令別表第1の「用途」と混同しないこと

この記事で解説したのは、建築基準法上の建物用途についてです。この建築基準法上の建物用途と混同しやすいものに、「消防法施行令別表第1」に記載された用途があります。これは消防法令上の用途であり、建築基準法上の用途と全て一致するものではありません。

特に注意が必要なのが、住宅宿泊事業(新法民泊)における取り扱いです。住宅宿泊事業は建築基準法上は「住宅」ですが、消防法令上は宿泊施設(5項イ)になります。

消防署で消防法令について相談すると、「住宅宿泊事業法を開業するなら用途変更が必要だ」と言われますが、その用途変更とは防火対象物としての用途変更です。消防署担当者の説示によって大混乱に陥る相談者が多いので注意しましょう。